SIM太郎の新企画、スマホメーカー歴史資料館シリーズの記念すべき第1弾は、やはり日本の誇る巨大メーカー、SONYです。

目次

はじめに

〜日本の誇る大企業、SONY〜

日本人であれば、この名前を知らない方はほとんどいないでしょう。海外でも、SONYの多分野での高品質な製品は、幅広い支持を得ています。皆さんは、SONYという名前を聞いて、どんな製品を思い浮かべますか?

テレビ、Xperia、Walkman、カメラのαシリーズ…

きっといろんな製品が、頭に浮かんだことでしょう。

それだけSONYは、幅広い分野で有名であり、愛されているのです。

ここまで巨大企業に成長したSONYですが、創業当初はどんなことをしていたのでしょうか?

筆者と共に、SONYの発展の歴史を追っていきましょう!

SONYはどんな企業なの?

テレビやカメラ、オーディオなどのAV機器、スマートフォンやゲーム機、CMOSセンサーなど、幅広い事業を手がけています。

多くのグループ企業を抱えていて、その数は日本最大の1733社。

SONYは前述のように、多様な分野で大ヒット商品を生み出しているため、世界屈指のブランド力があります。例えとしては不適切かもしれませんが、それはSONYをアメリカの企業であると勘違いするほどです。そのため、日本では戦後1番に発展した企業であると言われています。

2000年代は中国や台湾の技術発展、Appleの台頭によって業績が悪化しましたが、合理化の実行により2016年には復活を果たしています。現在もスマートフォン事業含め(これについては後述します)、売上高と営業利益共に安定しています。

SONYの歴史を時系列を追って解説

1946年〜 SONYの前身、東通工の誕生と地道な販路拡大

1946年、SONYの前身である東京通信工業株式会社(通称東通工)は、井深大や盛田昭夫を中心に創業されました。創業当時、設備はもちろんなく、手元にあるのは資本金の19万円のみ。

「お金や機械はなくても、自分たちには頭脳と技術がある。人の真似や他社のやっていることに追従したのでは道は開けない。人のやらないことをやろう。」と言う社員一同の意気込みによって、会社は始まりました。

井深が「初めはどの仕事から手をつければわからなかった」と述べているように、最初は一貫した事業を行ってはいなかったようです。

真空管電圧計の製造販売を始めたかと思えば、冬には電気座布団の製造、さらにはNHK依頼の無線受信機改造なども行っていました。

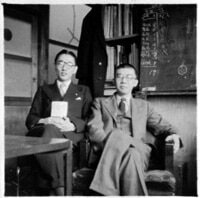

創業当時の社内風景

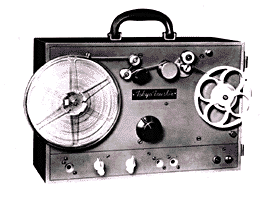

テープレコーダー試作1号機

“ポケッタブルラジオ” TR-63

この頃から、製品にはSONYのロゴが入るようになりました。

その後、1957年には、発売したトランジスタラジオ TR-63が大ヒット。SONYのブランドが浸透したその機に乗じて、社名を東通工からSONY株式会社に改名します。

この頃から、SONYの名前は世界にも知れ渡り始めます。

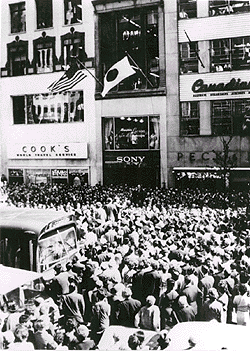

1958年にはニューヨークでは、たくさんのラジオの中からSONY製のものだけを盗んでいく盗難事件が発生。しかし、これ以降、SONYには製品の発注が急増。

泥棒に入られて喜ぶというのも、おかしな話ですが、SONYはこの盗難事件によって、世界に大きく宣伝されたのです。

1947年5月、左から盛田 (当時常務26歳)と 井深(当時専務39歳)

銀座 数寄屋橋の広告ネオン

Pick up! SONYじゃなくてTKKになっていたかも!?

アメリカに商品を販売する際、会社名の東通工をアメリカ人が発音できないことに気づいた社員がいました。ブランドを確立するためにも、英語名をつけることは必須事項。名前の案にはまず、東通工の頭文字をとって「TKK」が出ましたが、東急電鉄の英語名と一致することから、却下に。

結局、「音」と言う意味のSOUNDやSONICの語源となったラテン語の「SONUS」と、小さいとか坊やという意味の「SONNY」を掛け合わせて作った「SONY」という名前が誕生しました。

この名前には、「自分たちの会社は非常に小さいが、それにも増して、はつらつとした若者の集まりであるということにも通じる」という思いも込められています。

1960年〜 海外進出と地位の確立

ニューヨーク市5番街にショールームが オープン

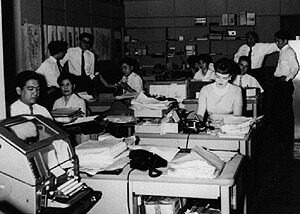

当時のソニーアメリカのオフィス

世界初のオールトランジスタ式工業用VTR 「SV-201」

さらに1961年には、ADR(米国預託証券)の発行が日本で初めて、政府から認められました。

ADRは簡単にいうと、日本の株式をアメリカの銀行を通してアメリカの証券市場で売買できるようにしようということです。ADRは会社や製品の諸外国への良い宣伝になるため、多くの企業がすでに導入を検討していました。

しかし、大蔵省はたくさんの銘柄から厳しい審査をした結果、東芝や日立などの超優良企業を退けて、社歴の浅いソニーを選んだのです。

結局これが大成功し、外資の導入を図っていくというソニーの計画は完遂されました。

さらにこの成功は、単にソニーだけにとどまらず、後に続く日本の企業に大きな道標を残したのです。

SONY大崎工場(1964)

完成したソニービル

そこで、製品の製造数、種類の増大により、生産が間に合わなくなってきます。

SONYはこれを機に、国内工場の追加建設に手をつけました。厚木や横浜、さらに大崎にも工場を建てていき、一大企業の地位を着々と築いていきます。

さらに、イメージ向上のために、1966年には銀座の数寄屋橋に新規にショールームビルをオープン。

「立派なビルを建てたい」という強い思いから、当時不況にも関わらずSONYは多額の資金を費やして、このビルを建てたのです。

1975年〜 音楽リスニングのありかたを変えたWalkman

SONYはその後もVTRの開発を継続し、一時は「VTRのSONY」と言われるほどにこの事業は拡大します。しかし、敗北を喫することもありました。SONYはVHSの独自規格をスタートさせましたが、日本ビクターが開発したVHS規格の登場により、規格を巡ったいわゆる「ビデオ戦争」に敗北。

今まで概ね好調だったSONYですが、今日までずっと成功続き、というわけではなかったようです。

それ以外には、業務用のデジタルVHSや、小型の録画ビデオカメラを発売しています。

当時には外出中に音楽を聴くという発想自体がなく、このWalkmanは斬新なものでした。地道なセールスも功を奏し、発売からわずか1ヶ月で大ヒット。

和製英語の「ウォークマン」も海外で浸透し、フランスやイギリスの辞書に載るほどにまで有名になりました。

16年後の1955年にはWalkmanシリーズは生産累計1億5000万台を達成。

これによって、「世界に愛されるWalkman」「世界に愛されるSONY」が生まれたのです。

この規格がどれほどまで普及したかは、言うまでもないでしょう。

2020年現在、このCDと言う名を知らない人は日本には存在しないはずです。

Pick up! 誰もが知ってる人気商品たち

初代PlayStation

(1994)

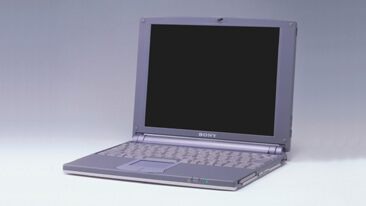

初代VAIOノート PCG-505

(1997)

初めは、ゲーム機。

1994年に発売したPlayStationは、本格的な3Dゲームが家庭で気軽にできるとあって、世界累計売り上げは1億台を越えました。現在発売中のPlayStation4はVRや4Kにも対応。

時代の流れに乗って、今も人気ゲーム機としてシリーズは続いています。

次はPC。

1997年発売のVAIO(Video Audio Integrated Operation)は強力なAV機能とデザインが売りのPCです。

軽量薄型でマグネシウム合金を用いたバイオレットカラーのデザインと、その高性能さで大ヒット。今でも熱狂的なVAIOファンが数多くいます。

しかし2010年代は赤字が続き、そのため2014年からはVAIO株式会社としてSONYから独立。超人気メーカーではなくなりましたが、現在でも最新機種をリリースし続けています。

こちらも、世界で初めてオートフォーカス(AF)を備えた傑作です。

2000年〜 大赤字からの復活

今まで収益面で概ね大きな苦労がなかったSONYですが、2000年代は厳しい戦いを余儀なくされます。2002年にはフィリップス社や松下電器などの9社の共同でBlu-ray Disc規格を策定。

このブルーレイは一枚を多層化することで大量のデータを保存でき、映像の高画質化を促しました。

初代BRAVIAテレビ

2008年にはリーマンショックが発生。これによってSONYだけでなく、ほぼ全ての企業が甚大な被害を受けました。

また、テレビ事業はBRAVIAの発売を開始したにも関わらずその後10年連続で赤字、リストラを繰り返します。前述のようにVAIOも赤字のため、別会社として独立。ゲーム事業も2012年からは債務超過に追い込まれる状況に。

一時は「SONYは潰れる」と言われるほど株価も落ち込む事態になりました。

Pick up! XPERIAはここから生まれた

当時のロゴ

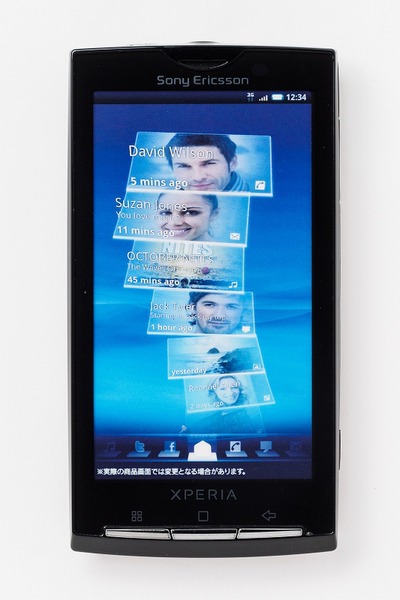

初代のXperia

Xperia X1(国内未発売)

SONYは携帯電話では後発で市場シェアも低かったことから、分社化することで携帯電話端末の開発・販売を行うことになりました。

しかし、2012年にはSONYがエリクソンから株式を取得してソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズを完全子会社としたことで、携帯電話端末事業はSONY単体の事業に戻りました。

2020年〜 これからのSONY(2020/6/2更新)

特に2018年度の決算では税引き前の利益は1兆円を超えるほどに増加しました。2019年度は残念ながら新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受け営業利益は減少しましたが、それでも好調なのに変わりはありません。

今後を見通す材料として、最近収益が安定している2つの事業と、その展望について少し説明しましょう。

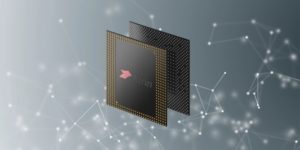

その事業とは、ゲームをはじめとしたコンテンツ部門とイメージセンサーを主とした半導体事業です。

ゲームコンテンツではPlayStation4の販売はもちろん、PSN(PlayStation Network)でのゲームコンテンツ配信サービスが持続的に収益をあげているようです。

そして2020年6月頭にはPlayStation5の発表も予定されています。SONYのゲームはまだまだ発展の伸び代があるのです。

そして半導体事業では、CMOSセンサーが圧倒的な収益をあげており、このセンサーは世界でもSONYの独壇場、という状態です。

近年はスマートフォンのカメラ数が増加。各メーカーが3眼、4眼、さらにはそれ以上の数のカメラを搭載するようになりました。その分SONYのCMOSセンサーの需要は増大。これが半導体事業の好調の理由です。

さらに、今後自動車や産業機器、IoTセンサへのイメージセンサーの応用が本格化し始めるはずです。例えば、自動車にはフロント、リアカメラ、サラウンドビューカメラ、死角検出カメラ、ドライバの顔検出カメラなどが必要になります。単純計算でもたった1台の自動車に6つ以上のカメラが搭載されるのです。

このようなカメラセンサーの将来像を今からでも描ける以上、ソニーのCMOSイメージセンサの未来は明るいでしょう。

SONYの日本の携帯電話の歴史を解説

1989年〜 SONY初の携帯電話が登場

当時の携帯電話の機能は、もちろん電話をかける機能と電話を受ける機能だけ。当時はそれでも十分先進的なものでした。

これは今からおよそ30年前の製品。

ここからSONYの携帯電話は発展して行きます。

その後もソニー・エリクソンは、国内では主にau向けに、携帯電話を供給し続けます。

Pick up ガラケー時代のSONYのアピールポイント

代表的なのが、これら3種類のシリーズです。

上のケータイはSONYのデジタルカメラシリーズの名を冠する、「Cyber-Shotケータイ」。

洗練されたデザインや、当時世界初のケータイ用1620万画素のカメラセンサー、それによるノイズの少ない、美しく撮れる写真が売りでした。

日本初の「ウォークマンケータイ」

W42S

下部のボリュームキーのようなもので音楽再生時の操作が可能なほかに、音楽用のストレージも1GB備えていました。iPhoneが登場するまではケータイで音楽を聴くという文化があまり無かったので、このケータイはその意味で先進的なものでした。

最後に紹介するのは、画質が売りの、BRAVIAケータイ。

「モバイルBRAVIAエンジン」によって他社のケータイよりも、透明感や先鋭感などの色再現性に優れた映像体験ができました。

2008年〜 XPERIAが誕生

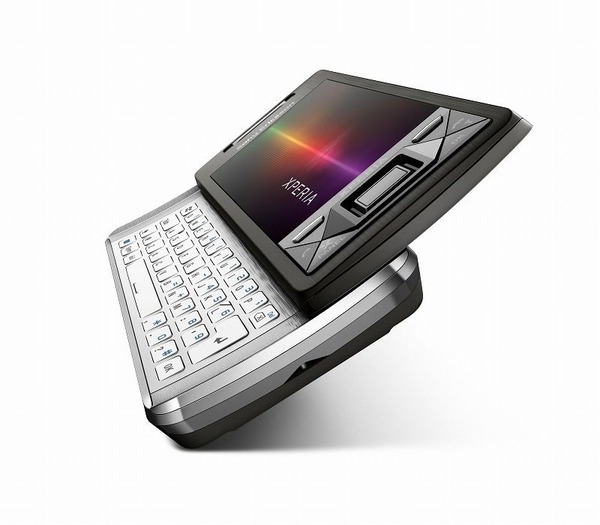

2008年には最初のXperiaブランドの端末として、キーボードを搭載したスライド型でWindows Mobileを搭載した、Xperia X1が発売されます。しかし、この端末は欧米諸国のみでの発売になります。

日本初のブランドであるのに日本で発売されないというのは、悲しいものです。

Xperia X1

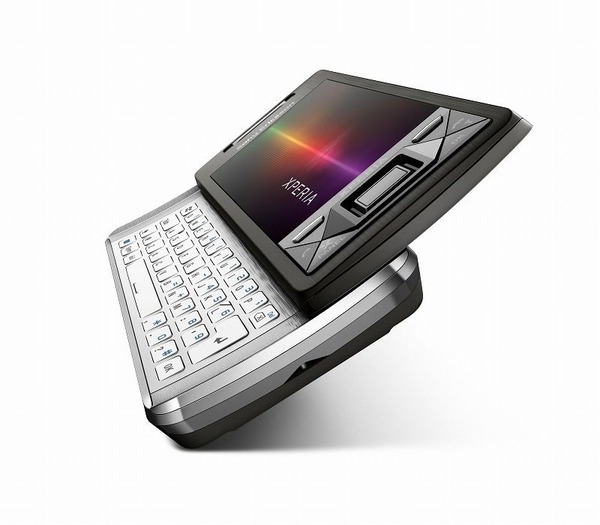

Xperia X10

この端末は日本でも無事に発売されました。

また、このモデルからはOSにAndroidが搭載されるようなり、以降のXperiaの手本となりました。

最初はキーボード付きだったり物理キー付きであったりと、デザインの方針を決めかねていたXperiaですが、シリーズが続くにつれデザインも洗練されていきます。

Xperia GX

Xperia Go

このようなモデルたちが、今のXperiaを形作っていったのでしょう。

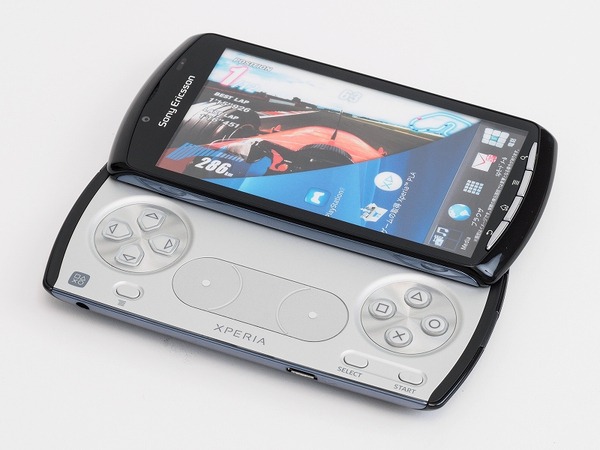

Pick up 今ならウケる? 時代の先を行きすぎたゲーミングXperia

この時期にリリースされたXperiaの中で、おそらく最も尖っていたのが、このXperia PLAYです。

しかし、このゲームに特化したスマートフォンというのは、今日のゲーミングスマートフォンのコンセプトそのものです。

もしSONYが現在の最高スペックを搭載した新Xperia PLAYを発売したら、案外ヒットするのではないでしょうか?

2013年〜 歴史を変える、XPERIA Zシリーズの始まり

この年に、Xperiaの名を国内外に知らしめるきっかけとなった、新シリーズが登場します。

その名はXperia “Z”。

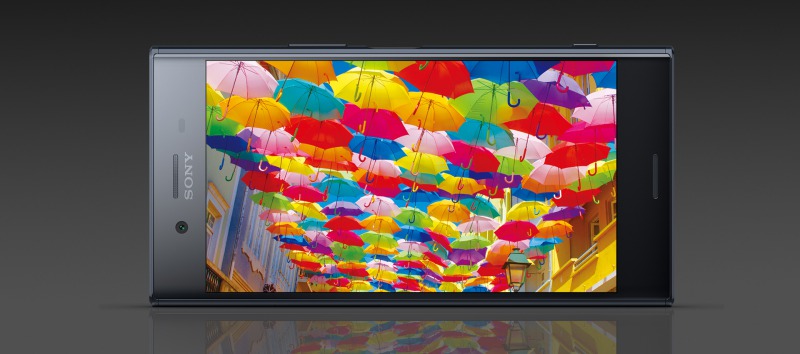

1枚のガラスを連想させる、角ばった四角いデザイン。5型の超高精細FHDディスプレイ。約1310万画素の新しいイメージセンサー“Exmor RS for mobile”。当時のフラッグシップSoC、Snapdragon S4 Pro。

てんこ盛りのスペックながら、Xperia Zの厚さは、わずか約7.9mm。

この薄いフラットな駆体に全てが凝縮されたフラッグシップモデルは、世界に衝撃を与えました。

今までの厚みのある丸っこいデザインよりもはるかに洗練された、この先進的な薄型デザインによって、Xperia Zはヒットしました。

結局このXperia Zシリーズは、Z1、Z2と続き、最終的にZ5でシリーズに終わりを告げます。

しかし、この間に、Xperiaのいくつもの名機が生まれます。

その名の通り、タブレットと見間違う6.4インチのUltraな大画面が特徴。ギリギリ手に収まるサイズが絶妙で、PC用ブラウザの閲覧や電子書籍、動画視聴に強さを発揮しました。そのため、Z Ultraの絶妙なサイズを好む、熱狂的なファンが数多く現れました。

電池持ちよし、性能よし、画質よし、カメラよし、防水対応と、かゆい所に手が届く、まさに万能端末でした。完成された端末だとして大ヒットします。

その上、Walkmanアプリでの単体での音楽のハイレゾ再生、ノイズキャンセリング機能や音質のアップコンバート機能にも対応。スマートフォンとしてだけではなく、音楽プレーヤーとして使えることも、人気の要因になりました。

モデルは無印とCompact、Tabletという、サイズの異なる3種類での展開でした。

そしてシリーズラストのZ5シリーズには、4Kディスプレイを搭載した、Xperia Z5 Premiumが登場。スマートフォンの画面にはオーバースペックな気もする4Kディスプレイですが、そのインパクトは十分でした。

そして、この4Kディスプレイは、今後のXperiaの最上位機種に受け継がれることになるのです。

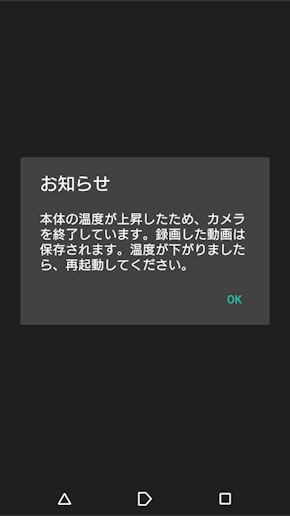

Pick up 爆熱! 悪名高き迷機、ホッカイロスマホZ4

その後継機、Z4シリーズもさぞかし素晴らしかったのかというと、そうではありません。むしろ、Zシリーズの駄作と呼ばれている、Xperiaの黒歴史作です。

根本的な原因は、SoCにあります。Z4シリーズに搭載されたSnapdragon810は高性能な代わりに放熱量が大きいのが悩みの種。さらにXperiaは不幸にもガラス製のパネルを採用していたため、その熱が手にガッツリと伝わります。

熱い、とにかく熱い!

ゲーム時や動画撮影時にこの症状が頻発し、大きな問題になりました。

とはいえ、端末の表面や手に熱が伝わっているということは内部に熱はこもっていない、ということです。

これは裏をかえせば、排熱をちゃんとできていた証なのではないでしょうか?笑

期待が高かったZ4

表面温度がアチアチ!

発熱でカメラが強制終了することも

Pick up 無かった事にされた、Xシリーズ

2015年発売のZ5シリーズをもって、Zシリーズは終了。そして、2016年には、新シリーズであるXperia Xシリーズのリリースがスタートします。

そのフラッグシップモデルが、Xperia X Performanceです。

しかし、シリーズの変更にも関わらずデザイン以外の変化があまり見られなかったため、このXperia X Performanceは厳しい評価を受けます。

しかも、このXシリーズは、想像をはるかに超える短命に終わったのです。

なんと、2016年末には後述のXperia XZシリーズがスタート。

フラッグシップモデルはXZの名を冠するようになり、Xシリーズの後継は発売されませんでした。

ミドルレンジもXperia X Compactの発売を最後に、Xシリーズは途絶えます。

SONY Mobileの社内でどんな路線変更があったのかはわかりませんが、そんなこんなでXシリーズは廃止になります。

Xperia Xは、丸ごと無かったことにされた、悲劇のシリーズなのでした。

2016年〜 デザインに迷走したXZシリーズ

同年末にはXZシリーズ初の、Xperia XZが発売されます。

メタル素材はXシリーズから変わらずですが、四隅が角ばったデザインは、過去のZシリーズから継承。

このデザインが好評で、その後もXZシリーズは同様のデザインを継続します。

HDRを搭載してパワーアップした5.5インチディスプレイや、ため息が出るほど美しい躯体の鏡面加工が、人気を集めました。当時は(もちろん今もです)このXZ Premiumに類似したスマートフォンは当然なく、唯一無二の存在でした。

しかし、XZシリーズのデザインは、ここから大きく変わるのです。

詳しくは後述しますが、これはXZ2シリーズの登場がきっかけでした。

この新デザインやイヤホンジャックの廃止などが大不評となった結果、Xperiaの売り上げは大きく落ちます。

この端末によって、Xperiaの評判は若干は回復します。

けれどもXZシリーズ初期のXperia XZ Premiumの売り上げと比較しても、XZ3の売り上げは、微妙な結果に終わったのです。

Pick up ランチパックって、どういうこと?

ランチパックに形状が特に似ている、

Xperia XZ2 Compact

ここ数年のXperiaをご存知の方は、この単語、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?

2016年に、Xperiaはデザインをまたもや変更。

曲面ガラスとメタル素材で大きなカーブを描いた背面を特徴とする、「アンビエントフローデザイン」を採用したXperia XZ2シリーズを発表します。

けれども、このデザインは評価されませんでした。むしろ、のっぺりとしていてダサいう評価が大勢だったのです。

しまいには、その膨らんだ背面の形状が、ヤマザキのランチパックにそっくりだと言われ、「ランチパックデザイン」という名がファンの間に浸透します。

SONYは「アンビエントフローデザイン」が愛されると考えたのでしょうが、結果的に、「ランチパックデザイン」が愛される(?)ことになったのでした。

2019年〜 そしてXperiaは、新たなステージへ

(2020/6/2更新)

今度は「21:9」という、インパクトある特徴をもつシリーズが登場しました。

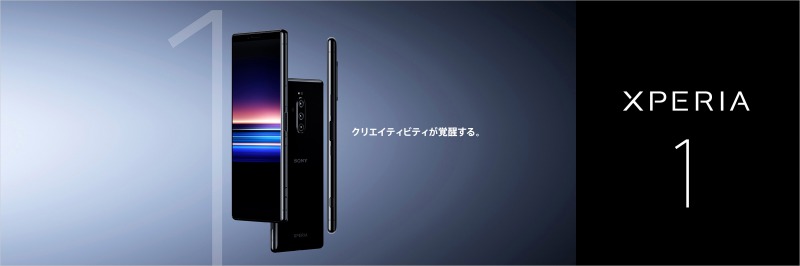

その記念すべき第1弾が、Xperia 1。初代Xperia X1の名を継ぐ、SONYの新たなXperiaです。

躯体は再び、四隅が角ばった形に。実機を持つと、画面アスペクト比も相まってより一層、板のように感じられます。

アスペクト比21:9のディスプレイは、おなじみの4K解像度です。長い画面を活かした、マルチウィンドウや映画の視聴に特化しています。

また、カメラは3眼構成に進化しています。今まで頑なにシングルカメラを貫いてきたXperiaでしたが、やっと他社に追従した形です。

もちろんカメラなどに課題点は残りましたが、このスタイリッシュな新Xperiaは、概ね好評を得ます。

XPERIA 5

21:9を大きな柱とした、シリーズ展開がスタートしました。

そして今年2020年には、Xperia 1をパワーアップさせた、Xperia 1 IIとミドルレンジのXperia 10 IIが発表されます。

詳しくは当サイトの詳細記事をご覧ください。記事の最後にリンクを記載します。

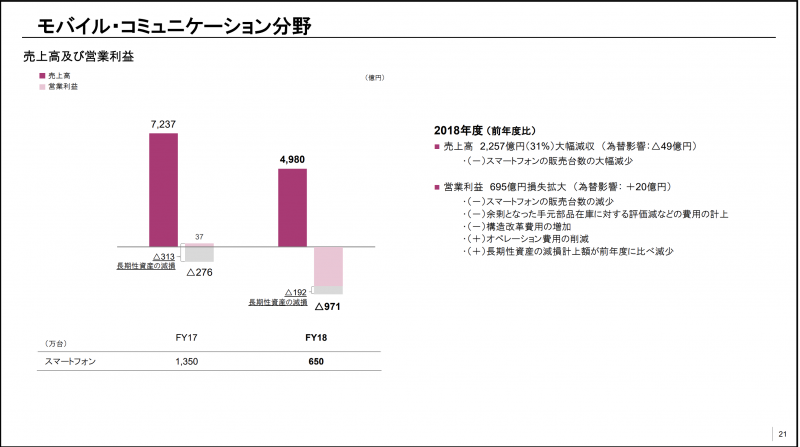

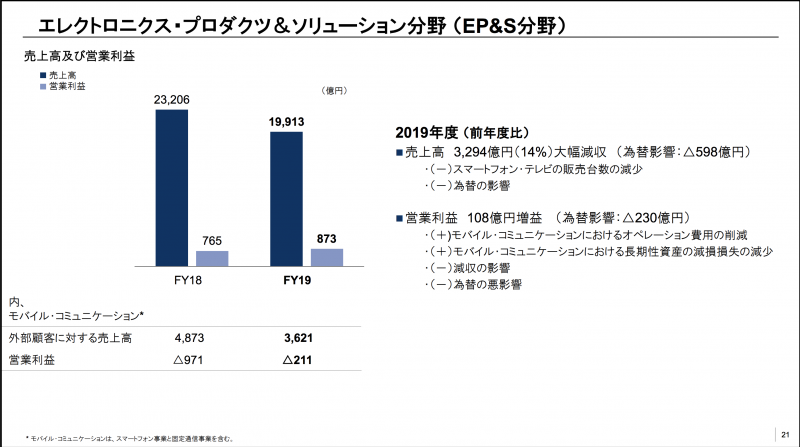

Pick up 今が踏ん張りどころの、Xperia

特に18年度の損失は971億円と、非常に大きくなっています。

この時期は、ちょうどXperia XZ2シリーズがスタートした時期と重なっていますね。

Xperiaはこの時期、巷でXperiaの終了が囁かれるほどに売り上げが落ち込んだのです。

SONY Mobileの営業利益は211億円の損失。

損失は大幅に減少させることができましたが、それでも損失を出し続けているのは事実です。

2020年度の結果は、新世代のXperiaの評価次第、ということになりますね。

SONY Mobileにとっては、今が踏ん張りどころ、正念場になりそうです。

おわりに

〜頑張れ、SONY、頑張れ、Xperia!〜

もちろんSONYとXperiaの全てを紹介することはできませんが、これらを知っておく上で、重要となる部分を紹介しました。

主観満載の記事でしたが、筆者のSONYへの愛が伝わっていれば幸いです。

戦後急速に成長して、今や日本の代表的な大企業となったSONY。もはやSONYは、日本に無くてはならないものになっています。

そんなSONYを、日本人である私たちは今後とも応援できたら良いのではないでしょうか?(もちろん海外の方も大歓迎ですね!)

今後のSONYの発展がますます楽しみになってきました。

1.sony 公式サイト

2.sony Design History

3.sony mobile 公式サイト

4.VTRの画像ソース

5.SONY アルファカメラの歴史

6.sonyの純損益の推移グラフ

7.sonyの展望(1)(2)

8.auケータイ図鑑

9.walkmanケータイ

10.BRAVIAケータイ

11.ASCII Xperia温故知新

12.Xperia Z3の画像ソース

13.Xperia Z4の発熱

14.ランチパック公式サイト